2023年11月〜2024年12月に「出掛けた所」 パート3\(^O^)/ 今回は9〜12月頃! 文章は24年「ご挨拶」から続き〜♪ |

|

前々回5月号、前回7月号に続いて、2024年の「ご挨拶」の 【⑦近況その3、今年行った所、見た番組】 に、2023年11月〜2024年12月に出掛けた所から……。 今回は9月〜12月頃までをやりたい。 一応、前回までのメニューを出しておくッス。↓

前回もお断りした通り、濃い紅色の字で綴る文章は、ご挨拶に述べた「ですます」調になっている事を、今回も引き続きお断りしておこう(^_^;)。 ■9月・茨城県土浦市・かすみがうら市、千葉県旭市・東金市・山武市 <法雲寺> 翌9月、茨城県土浦市の「法雲寺」に行きました。(地図) 山門。扁額に「大雄山」とある(パノラマ3枚ほぼ180度)

現地の案内板には、「正受庵」の前に「楊阜庵」と呼ばれてた事も書かれていた。

法雲寺も、これまたちょっと人里を離れた山奥の風情の中に佇み、高潔でいて牧歌的な、聖俗あわせもつお寺に思え、すこぶる好感を覚えました(^人^)<合掌 このお寺のある山を下りると、周囲は結構な大都市(土浦)なんで、ちょっとこの山奥風情との落差に驚くほど(^_^;)。 石段を上って本堂に到着(^_^A)

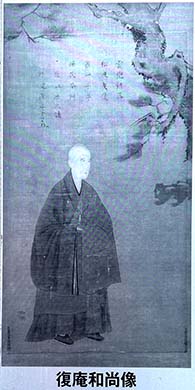

復庵宗己(1280〜1358年)は、延慶3年(1310)、元に渡り、中峰明本に禅を学んだ。帰国後、高岡に住し、中峰を開山として自身を二世として、この法雲寺を興す。 国指定重要文化財として、「絹本着色〇〇和尚図」三部が伝わり、「〇〇」に、師の「中峰」、自身「復庵」、そして中峰のさらに師である「高峰」の文字が入る。 高峰原妙は、その受戒者が数万人に及ぶとされる高僧である。

この他にも、国認定重要美術品や県指定文化財が多数あるが、現在その多くは亀城公園隣の「土浦市立博物館」に寄託されている。 この土浦市立博物館って、前(コロナ以後)行った事があるが、その時は改修工事中で入れなかったのが、今調べたら、「令和6年1月に工事が終わる予定」って出てきて、今はやってる感じなんで、近く行ってみたい(^_^A)。 本堂にお参りの後、裏手の坂道を登ってみた。

案内板には、境内に中峰明本や復庵宗己の墓(土浦市指定文化財)や、小田氏に関係する五輪塔・宝篋印塔(同文化財)もあるとあったので、てっぺんの墓地まで行ってみたが、このように墓地は至る所にあって、全ては探し切れなかった(^_^;)ゞ

お堂には「正受庵」と書かれた扁額が掲げられている。法雲寺の前身道場の名残を今に残しているのだろう。 「正受庵」堂の足元の御影石がすこぶるデカくて、↓

上にあげて来た宝物の他では、土浦市立博物館に寄託された宝物に、「絹本着色羅漢図」(国認定重要美術品)「木造中峰禅師坐像」(県指定文化財)「銅像阿弥陀如来立像」(同)「絹本着色釈迦涅槃像」(同)「棕毛払子」(同)「竹繊払子」(同)「青磁三階塔」(同)「紺紙金泥大般若波羅蜜多経一巻」(同)「法雲寺文書」(同) 他に、境内には「草座釈迦絹本着色」(村指定文化財)「法雲寺境内庭園」(同)「絹本着色渡唐天神立像」(同)「絹本着色雪伝肖像画」(同)「絹本着色後光厳天皇宸筆」(同)などの立て看板があった。 (その中に、磨滅して殆ど見えなかったが「観世音菩薩」とおぼしき文字のある看板もあって、何らか観音の像か絵図を示すのではないかと想像した) <般若寺> この日は、その後、平将門の次女(或いは孫娘)と伝わる「安寿姫」が創建したと伝説される、同じく土浦市の「般若寺」を訪れました。(地図) 寺伝によると、天暦元年(947)、安寿姫(如蔵尼)によって宍塚の台地に創建され、平安末期に現在地に移されたという。 歴史的事象に照らすと、将門が戦死して平将門の乱が終結したのが天慶4年(941)なので、その6年後についての伝承という事になる。

鎌倉時代に、この近くに来住した忍性による律宗の寺院として栄えた事が記されてます。 小さいお寺ながらも、石庭風の庭が特徴的に思えました。 鎌倉時代は、小田氏領から前北条氏領へと移るにつれ、それらの保護を受けたと見られる中、奈良西大寺の律宗僧・忍性(良観上人)が、常陸国の三村山「極楽寺」(つくば市小田)に来住し、ここ般若寺も律宗寺院として栄えた。 現在に残る文化財の多くはこの鎌倉時代の創作物で、美と共に寺格・寺勢を伺わせる。 左が入って来た山門。右に連なる石庭と鐘楼(パノラマ3枚ほぼ180度)

建治元年(1275)、源海上人が大勧進となり、河内の丹治久友と、地元工人と推定される千門重延が鋳造した銅鐘(国指定重要文化財)は、「常陸三古鐘」(土浦市等覚寺・潮来市長勝寺)の一つ。 「石造五輪塔」(県指定文化財①)は、鎌倉時代末の作と推定され、五輪塔地輪の下に反花座と基礎を持つ様式は、西大寺や鎌倉極楽寺がその下に火葬の骨蔵器を埋めて、寺長老の墓とするのと同様で、般若寺の同塔も源海上人の墓の可能性が推定される。

戦国時代は、戦火のため堂宇焼失。 江戸時代、土浦出身の三島検校が江戸の護国寺・観音堂を移築寄進(昭和52年(1977)老朽化のため解体)。 他に、市指定文化財として、石造阿弥陀種子板碑(鎌倉)、六地蔵石幢(室町)、木造毘沙門天立像(同)、木造釈迦如来両脇侍像(江戸)、木造阿弥陀如来立像(同)。

法雲寺で書いた土浦市立博物館が、この般若寺でも出て来たので、これを書いてる最中、同博物館に遂に行ってみた(^^ゞ。 そしたら、法雲寺の方が宝物類が沢山あるように思っていたのが、それはパネルのみ記述で、この般若寺の方だけ展示物が多くて驚いた(*o*)。 特に結界石二基は、上記の通り展示されてて、かなり大きい物だったので二度ビックリ。 お寺の大きさとしては、ここ般若寺は法雲寺に比べてとても小さいが、遺物展示となると、それとは比例しないんだなぁ、なんて事を今さら実感したり(笑)。 ちなみに、上記にある忍性の訪れた三村山「極楽寺」については、コロナ期間中も、小田城跡を訪問し、その存在を認識していた。(そのレポいつ出来るかな(^_^;)) このほど博物館見学で、亭主が大いに関心を持ってくれたので、近く関連史跡を巡りたい。 <かすみがうら市歴史博物館>

ここも千葉市の亥鼻城(千葉城)跡にある「千葉市立郷土博物館」と同じような天守閣を象った郷土博物館でして、霞ヶ浦や「かすみキッチン」を何度も訪れる内に、周辺をぶらぶらドライブしていて見つけ、 「いつか中も見てみようか」 と言っていた場所でした。 丁度かすみがうら市あたりが、自分的に「博物史料があったら知りたいな」と思ってた地域だったので、おあつらえむきの博物館でした。

館内入って最初に目に入ったのは、「史実と伝説のはざま」なる講演会ポスター。 正面に貼ってあったのではなく、真っ先に向かったトイレへの通路に貼られていた(笑)。 副題として「平将門 源頼政 大鹿城をめぐる合戦 佐倉惣五郎」と書かれ、まさに「史実と伝説」、付け加えるなら創作(芝居や絵物語)がゴチャ混ぜになった題材だらけで、すこぶるそそられた(^p^)<ジュル

関心は古代から中世にかけて辺りでしたが、以前、茨城旅行をした折にも感じた、常陸国に独特の神話伝承(記紀にベースがある)と、その頃は知らなかった、筑波山を中核に据える山岳信仰や古い仏教への信仰、中世になると、真言律宗に以降する流れ、小田氏との結びつきなどなんかが説明されてて、少しだけ「知りたい」容量が埋まった気がしました。 常設展示は、古代から現代まで幅広く網羅されているが、私が目当てにする中世〜戦国あたりは多くはない(^_^;)。これはつい最近行った土浦市立博物館でも同様。 それでもやはり茨城県はお隣県で、特に南部は近いので、古代史も興味深く見た。

茨城県では、ちょくちょく太子講がらみの社や史跡を見るが、聖徳太子が石工職人に崇められていた事に関係するようで、これも筑波山とその周辺の石材に背景が求められるのだろう。 「師付」(志筑)には、神話時代、日本武尊が水飲み容器を落とした話や、鹿島神が陣を張って、恋瀬川の湧き水で炊事をした話があるらしい。

常陸国府との関連が考えられる高倉廃寺の石造阿弥陀如来像(1324年、県指定文化財)や、願成寺があったとされる上志筑集落の閉居山周辺には、百体磨崖仏の巨石や岸壁に掘られた仏像もあり、筑波山系の山への信仰や山中修行など、古代・中世の山岳宗教をうかがわせる。 かすみがうら市は、その東部が霞ヶ浦に向かって張り出す岬部分に市域を有している。 岬を形成する陸地の一帯に「加茂鍛冶屋廃寺」があり、出土した瓦から、ここも鎌倉時代の真言律宗寺院と考えられ、つくば市小田を支配した小田氏の真言宗四大寺の一つ、南円寺が、この寺に隣接していた。 この南円寺は、末寺・門徒寺を抱える大寺院として、近世以降、現在にも続いている。

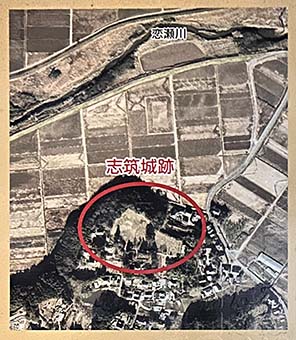

志筑は下河辺氏やその一族の益戸氏が支配して、志筑城が築かれ、南北朝時代になると、小田氏や志筑氏は南朝に属して府中石岡城を攻撃(1338年)する一方、大掾高幹が小田方の志筑城を陥落させている(1341年)。 益戸国行は降伏し、北朝方に仕えた。 中世、常陸南部に勢力を持った小田氏からは、室町時代、小田孝朝(8代)が30才代で従四位下と東国で最高位に授与された。

が、天正元年(1573)には常陸統一を目指す佐竹義重の軍門に下り、宍倉城は落城。 戦国期は慶長7年(1602)、本堂大和守義親が幕府に志筑の上中下など18村を知行され、出羽国仙北郡から転じて陣屋を設けた。(同年、宍倉城廃城) 時の特別展示は、伊東甲子太郎(新選組→御陵衛士)でした。このエリアは伊東の地元なんですね(^_^;)ゞ なので、亭主はゆかりの城跡に興味を示し、志筑城跡に向かう事としました。 (ちなみに上のワニは、駐車場に居るw 帆掛け船の展示と説明版があるので、敷地内だと思う。ワニの近隣の建物も博物館関連施設じゃないかと(^_^;)ゞ) <「旧福田家住宅」「旧福田家板倉」> その途中に見つけた、「旧福田家住宅」「旧福田家板倉」という展示民家のある一帯を見学しました。 旧家だけでなく、周囲には、石庭風の長い坂道などもあり、屋敷内には抹茶とお菓子の広告などもあって、観光名所として発展しそうな気配が濃厚でした。 二軒の内、手前にあるのが「板倉」、奥にあるのが「住宅」のようだ。↓ 現地にその案内は無く、ネット検索で調べた(^^ゞ。(地図←二軒の間にポイントした)

二軒とも、かすみがうら市の牛渡地区にあったもので、平成4年に移築復元。 「住宅」(奥)は1700年代初頭、「板倉」(手前)は天保14年(1843)の建築。 「板倉」は、壁が板張りで出来た倉をいい、穀物などを収納した。小屋裏が二階になっており、茅葺屋根の原型が残る貴重な遺構だった。

「住宅」は地域に古くからある間取りで、厩つきの曲がり家。片袖壁・格子窓(鹿窓)・ざしき押し板など、江戸中期の特徴が残る。

「あゆみ庵」全体はこんな感じ(パノラマ3枚ほぼ180度)

この茶室空間を抜けると、そのさらに右側→には……(パノラマ2枚)

こんな上下に続く階段道に出られる(パノラマ4枚180度以上)

或いは何か庭園公園のような計画があって、造作中なのかもしれない(^^ゞ この辺り一帯、まだ未開発ぎみな空間に思えた。 車道から入って来る道が物凄く急な下り坂がイキナリ始まり、ちょっと車体裏を傷めたんじゃないかと気になったほど(^_^;)。。 さらに、ここまで来る道も幅が狭く、道も駐車場も草が茂り水溜まりのある凸凹地なので、来てみたい人は注意が必要。(今は整備が進んでるかもしれんが) <志筑城跡> 日暮れを過ぎましたが、やがて志筑城跡に到着(^_^A)。(地図) 学校の校庭みたいな場所でした(笑)。ただそのグラウンドには雑草が生い茂り、暗がりの中で進むのはちょっと躊躇を感じましたが、奥に行くと、ようやく伊東甲子太郎の顕彰碑とその説明版に出会えました(^_^A)。 志筑城は、平安末期の1100年代後半〜1200年代初頭の武将、源頼朝から地頭職に任じられた下河辺政義が「始めて築き、住した」と『新編常陸国誌』にある。 政義の子孫が益戸氏を名乗って、その後も代々治めた。 すっかり日が暮れてしまった。。(パノラマ3枚ほぼ180度)

南北朝時代は、北朝方の佐竹・大掾と南朝方の小田が対立。益戸顕助・国行の父子は小田方で、府中(石岡)城の大掾氏と戦ったが、興国2年(1341)、小田治久が高師冬の謀略に陥ったのに連動して降参。志筑城は廃城。 あとは、先ほどかすみがうら市歴史博物館で述べた通り、出羽国仙北郡から国替えで本堂氏が陣屋を構えた時、ここ志筑城も本堂氏の領地となった。 時期を宍倉城の1602年に対して1601年、領主を「義親」とするのに対して「茂親」とする違いがあるが、志筑城に関しては、正保2年(1645)から明治の廃藩置県まで陣屋が続いた。 明治26年(1893)、尋常小学校が建てられ、平成23年(2011)の移転まで利用された。 ここに上記の通り、志筑城の説明版と共に、「伊東甲子太郎顕彰碑」というのがある。

慶応3年(1867)11月、近藤勇らと酒宴の帰途、新選組に暗殺される(油小路の変)。33歳。駆け付けた藤堂平助らも討ち死にした。 明治元年(1868)、三木三郎らが伊東ら同志4志を泉湧寺塔頭戒光寺に改葬。 大正7年(1918)に従五位を受け、昭和4年(1929)、靖国神社に合祀。地元有志が顕彰会を立ち上げ、ここに碑を立てた。 これに、下河辺政義や、益戸顕助・国行の偉業の地に伊東甲子太郎を顕彰する意義が述べられる(足利尊氏と戦った城とかいう理屈が出て来る)(^_^;)。。 伊東がこの城内で育ったとか、何らか城主とか家来の子弟として住んだとかいう事でなく、伊東の実家が志筑にあったという点から、その地の城があった志筑城跡に顕彰されてる、と解釈いたしました。

<玉郫神社> 同月、千葉県旭市の「玉郫神社」を参拝しました。銚子の犬吠埼のちょっと南が旭市です。 銚子方面に向かう道のりも、風情があって気に入ってるので、今回はちょっと出そう(^^)。 この日は、北の利根川に近い方のルートでゆく。

そうこう走る内に、銚子を南下したのだろう、夕闇の中を旭市に出て、「玉郫神社」に着いたようだ(^^ゞ。地図 近頃この地域に出回るのに、殆ど遠さを感じないは何度か述べた通りでして、今後も取り立てて新規の体験なくば、スルーとなる事と存じますが、この神社を参拝したのは、フラッと訪れて、地図上に目ぼしい目的地を探した所、目に入った事が所以だったかと記憶します。

境内に入ろうとして目に入って来たのが……、

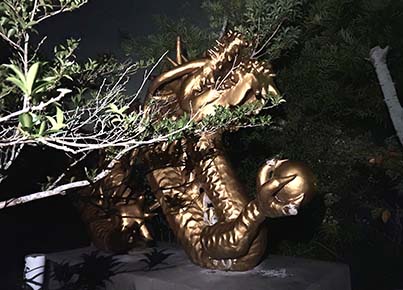

近年、時々通る近隣の道路に面した神社が、真夜中の境内に、明かりを灯した大きな灯篭を出していて、帰途の遅い学生さんやOLさんには心強かろう、と思っている。 ウチあたりは、この海辺の村に比べれば、だいぶ都会の住宅密集地だが、賑わいは、夜間営業の飲食店や酒場に限られ、空き地の森や、公民館の庭、神社の境内なんかは真っ暗で、悪意の犯罪者に好都合の場は至る所にある。 神社の境内では誰も悪さをしなかったのは昔で、近頃は神社の賽銭箱から銭を盗む不届き者が報じられる。 そんな闇の中、金龍に突然出くわしたら、なんだ、これは、何か仕掛けがあるのでは、と驚かす程度の効果はあるかもしれないし、海神に守られている心強さも感じた。

社殿によると景行天皇紀40年(110)、日本武尊が東征の際、玉の浦の東端、玉が崎に創祀。中世は下総国二宮とも称され、龍王崎の地にあったが、天分年間に兵火に遭い、積年の海蝕を避け、現在地に移したと伝わる。 上総国一宮(玉前神社)とともに九十九里浜を鎮護する神社として広く崇められ、漁業関係者はじめ、過去には国学者の平田篤胤なども参拝し、多くの人々の信仰を集めている。 本殿は元禄10年(1697)頃の建築だが、中世末の様式が残る。拝殿は嘉永5年(1852)の再建。両殿とも、平成29年から令和2年にかけて半解体修理を行っている。 案内板には、地域に古くはあった(最近は行われない)風習として、台風に備え、「風切り鎌」と称した「草刈り鎌」を家の棟に取り付けたり、収穫前の稲を一株切り取り、お供えする事が書かれてました。

玉郫神社の公式サイトによると、日本武尊が海路を渡ろうとした時、海神の心に沿うために弟橘姫が入水し、ようやく到着した上総国で、日本武尊は、皇祖・神武天皇の生母・玉依毘売を祀ったという。 玉依毘売は海神でもあるので、それでさっきの像も龍だったのだろう。 <道の駅・みのりの郷東金> 同月末、はじめて「道の駅・みのりの郷東金」にいきました。 方向は上と同じく東方向だが、東金は銚子などと比べれば東南に向かう。これも途中に通る道が悪くないのでちょいレポ。 東西二つの印旛沼を繋ぐ印旛捷水路にかかる「山田橋」を(地図)

「双子橋」は前にレポした「双子公園」(ナウマン象発掘跡地)のそば(^^ゞ

東金市は、同じ千葉県でも、館山や鴨川などに比べれば遥かに近いのですが、生憎どこに行くにも中継地点なため、立ち寄ろうという計画に入らず、道の駅も初めてとなりました。 「とっちー」なるゆるキャラが店内のぬいぐるみコーナーなどで出迎えてくれました(^^)。 (この翌年……つまり今年(2025)ですが(一年前の「ご挨拶」を基に書いてます(^^ゞ)、東金にはちょくちょく出掛けるようになって、今ではわりと堪能する場となってます(笑))

この後スグ暗くなりましたが、同市の「武射神社」、山武市「金毘羅神社」を参拝しました。 <「武射神社」「金刀比羅神社> 「武射神社」は、地図←場所が不明瞭で、ハッキリしたポイントが取れなかった(^_^;)。 毎年6月晦日、田植えが終わる頃、夏越(水無月)の祓え(禊)という邪神を祓う神事が行われる。

神事の起源は、慶長年間(1596〜1614)と云われているが、江戸中期には世に喧伝され始めたという。 道が、車で入るには凄く狭く、行き来に難儀したので、迂闊に車で行かない方が無難。 帰りがけ、駐車場を車道に見つけたので、そこに停めて徒歩で参拝すべきだったと後で思った。

左に隣家・中央に木々・右に鳥居(パノラマ4枚180度以上)

中央の木々は、左右に伸びる参道で、参道の左に正面鳥居、右に本殿という構図。

金刀比羅神社のご祭神が、どうして大黒さん(大国主命)かは、明治の神仏分離(廃仏毀釈)に遡る(^_^;)。。 それまで神仏習合で、「金毘羅権現」を祀って来た、讃岐国(香川県琴平町)の総本宮は、神仏分離令が発せられた事によって、大物主を主祭神とする神道の「金刀比羅(ことひら)神社」に改名した。 これに、全国の金毘羅神社が倣って、「金毘羅」から「金刀比羅」に改名した。 総本宮が改名前に一度名乗った「琴平 (ことひら)」を社名とした元・金毘羅神社も多数あるようだ。

延元2年(1337)10月、讃岐国、金刀比羅大神を奉勧遷所されたと伝わる。 神社創設の、この延元2年(1337)は、北畠顕家や新田義貞が戦死した年である。 その一年後なら、北畠親房らが伊勢海から出航し、暴風に散り散りにされ、多くは悲願を果たせぬ中、親房だけは常陸に辿り着き、以後長らく戦歴を重ねた年なので、この神社の由緒も、何かそうした南朝活動の一旦かと深読み(妄想w)せぬでもないが、どうだろう(笑)。 弘治21年(1533)、神社の北方にある坂田城の千葉氏一族・井田友胤が金刀比羅大神を信仰し祈願所とした。以後、数度の戦功があり、崇敬者も増した。

寛文年間(1661〜73)、武射群八田村の200余戸の住民の計らいで本殿を再建。 文久4年(1864)3月、友胤11世の孫で、徳川家臣だった平三郎(正五位)が墓参し、神饌料と剣一振を奉納。 明治22年(1889)6月、横綱・小錦八十吉は、隣の横芝町の出身で、当社を信仰しており、師匠の高砂浦五郎による横綱披露相撲を神前で催した記念に、敷地35坪と2尺6寸の柱時計を寄進。

明治28年(1895)9月、日清戦争記念事業として、境内外郭の整備には、意外に賛同者が多く、明治30年(1897)5月に石玉垣が完成。 大正9年(1920)5月、社殿の腐朽と狭隘の改善のため、内務省神社局造神宮寺庁の技師、大江新太郎の境内調査の結果、現在地に、総台湾桧、銅板葺の大正・昭和の建築で、昭和4年(1929)10月、遷都祭が行われ、三日間の祝祭が催された。 開運出世・漁業守護・商業繁栄・学業成就・医薬の祖神として広く崇敬されている。 ■10月・千葉県香取市・ <諏訪神社>

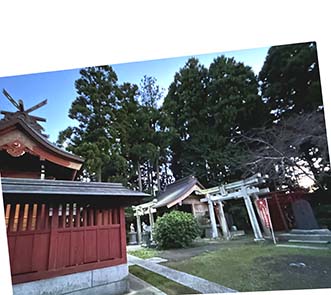

では、鳥居をくぐる。ε==(/^o^)/<ビュ ご祭神は、建御名方神。 由緒書きには、父の大国主命と共に国土を拓いて平定し、医薬を施して国の経営民生に功績して、産業開拓と知徳の神、近年は進学の神として崇拝されている、といった事が書かれている。 左右に摂社の並ぶ中を進む(パノラマ4枚180度以上)

普通、建御名方神の名からは、『古事記』における国譲り神話が語られる。 建御雷神に国譲りを迫られて、兄の事代主神は承諾するが、弟の建御名方神は力競べを持ち掛け、あっけなく建御雷神に負けを喫して逃げ出す。 建御雷神は追い掛ける。 科野(信濃)国の州羽海(諏訪湖)まで逃げて、建御名方神は、今後は父や兄(の決めた事)に逆らわず、国譲りに賛成する事、この地(諏訪)を出ない事を誓う。 同じ国譲り神話は『日本書紀』にもあるが、建御名方神は出て来ない。勿論この力競べや信濃への逃避行も語られない。

この神社では、古事記の国譲りと諏訪逃避行の話は一切無く、医薬・経営・産業・知恵や進学の神として語られている。 また、記紀を抜きにしても、諏訪神社と云えば軍神であり、武道上達や武運長久、戦勝の祈願がされる事で有名だが、意外とそうした武的方面の面影にも薄い。 尤も、本場の信州(長野県)でも、記紀に現われない建御名方神の話はあるから(私の知る所では、生島足島神社に伝わる)、古事記と個性や印象が違っても驚かないが、由緒に続く「由来」に進むと、神社成り立ちの背景がようやく匂う気がする。

「諏訪神社」は、藤原純友を討った功績で、大神惟季なる人物が大須賀領を賜り、信濃の諏訪から勧請したのに始まるそうです。 由来については、この大神惟季による諏訪大社勧請より、20余代を経て(※)、天正年間(1573〜92)、領民を率いて佐原を開発するに際し、守り神として仰いだという。 (※)神社の公式サイトには、この主語を「伊能越前守信胤」としているので、階段下の入口あたりに、そうした説明版なりがあるのかもしれない。↓

高台の上にあって、低地から階段を上って行くのですが、社全体が深い山奥の風情があって、鄙でありながら高潔な印象でした。 この辺りで「伊能」と云えば、日本中を測量調査し、極めて正確な日本地図を作成した、あの「伊能忠敬」が速攻で連想される。 調べてみると、忠敬は伊能家の養子らしい。伊能家が跡取りに欠いたからで、有能な忠敬を迎えたのも、後を絶やすに惜しい程の家だからだろう。 佐原は舟運による経済繁盛の地で、伊能家はその中でも1〜2位を争う大富豪だった。

大宰府周辺で戦乱した純友への討伐に参加もありそうではある。 また、豊後の大神氏も諏訪大社も、蛇神にまつわる伝説や信仰がある点でも、共通項を見出すことは出来る。 ただ、やはり「佐原の開発に領民を率いた」辺りが、この神社の固い線のように思える。 ちなみに、伊能忠敬の伊能家は、「千葉の一族」さんによれば、大神氏ではなく藤原氏のようだ。 「大同2(807)年、藤原景能が平城天皇の勅命による」も違う点だが、やはり「下総国香取郡大須賀郷」を得ている点は共通している。 そして、天正年間以降、佐原の開発主となっていった。(千葉の一族「【い】の3」の「伊能」)

諏訪神社の伝える「伊能越前守信胤」の伊能家は、江戸時代はともかく、家康の江戸入府より前の時代は、この辺りにどう関係づいていたのだろう。 伊能忠敬が養子に入った伊能家は、酒造屋で知られたらしいが、それも家康以降だろう。 ここに現われる伊能家と忠敬の伊能家に関係があったとしても、無かったとしても、人を集めて、荒れ狂う水害と戦いながら、蛇神に荒れぬよう祈りながら、薬草や酒に恵まれれば感謝して、幕府の治世下、舟運で財をなす余裕をやっと生んでいった世代を想像してみた。 例祭は10月第二土曜を間に挟んで前後三日間行われる。 <観福寺> お次は「観福寺」(地図)に行ってみよう。

ここ「観福寺」は、「厄除け三大師」の一つとされ、駐車場にもこの字が大きく張り出してあった。 これは、弘法大師を祀る寺として、一般的に、 ①「川崎大師・平間寺」(神奈川県川崎市) ②「西新井大師」(東京都足立区) ③「観福寺」(千葉県香取市) をあげるものである。 他に、「関東」をつけて「厄除け」を抜くもの(佐野@栃木県・川越@埼玉県・青柳@群馬県)や、「日本」をつけるもの(龍泉寺@埼玉県・門戸@兵庫県・大聖院@広島県)がある。

前を向くと、右が正面石段へ続く道(パノラマ3枚)

「観福寺」は車通りの多い道路に面してますが、ひとたび門を潜ると、「おおっ!」と叫んでしまうぐらい鬱蒼とした森林に囲まれてます。

この階段を上がって行けばいいんだが、山門に来る前に、もう一か所、お寺の建物らしきが連なるのが見えたので、確認のため、ここで踵を返して、山門を出た。 山門前の通りを右に向かうと、道の左側に、今言ったお寺の建物群が見えるので入る。

↑左の写真の通り、薬師堂と受付の間を進むと、右の写真の通り、本堂の前を通る。 通路の左側、つまり本堂から向かって正面は↓

宗派は、真言宗豊山派(総本山は奈良の長谷寺)、開基は寛平2年(890)、尊海上人。 以上およびこの先のお寺情報は、以下のお寺公式サイト情報に求める事とする。 「厄除弘法大師 妙光山 観福寺」 と言うのも、このお寺で、案内板・説明版らしきを見付けられなかったから。 時代劇風の森林階段から直接この「観音堂」に来てれば、その途中に見付けられたのかもしれないが、薬師堂・本堂の方面から来てしまったので(^^;)ゞ<ポリポリ

寛平2年(890)と云えば、真言宗が出来た後だが、豊山派の総本山「長谷寺」は奈良時代からあるとも言われるらしい。(wiki調べ) 何はともあれ、「厄除け三大師」と言われるからには、やはり弘法大師なので、厄除け祈願には、この「大師堂」をお参りする事をお忘れなく(`・ω・)ノ

三大師を冠する「大師堂」や、本来お寺のメインたる「本堂」より、この「観音堂」がメインっぽい背景を、さっきのお寺公式情報に求めると、まずは先に書いた通り、本尊を「平将門の守護仏」としてる点が上げられる一方、更に「歴史的役割」を読むと……、 「中世より千葉氏の祈願所として武士の信仰を集める」 とあって、「そういう事か(^。^)v」とやっと少し納得☆彡 (千葉氏や同族・相馬氏が「わてらは将門の子孫やでぇ」(何故に関西弁ヾ(^_^;))と自称し続けた点は、以前から何度か述べた) さらに、「近世に入り地方の檀林(僧侶の養成所、学問所)として多くの僧侶を輩出」と続き、「やがて地元伊能家の菩提寺として厚い帰依をうけ、当家から複数の住職も輩出された」という点で、さらに「合点\(^O^)/」領域に入る。と言うのも…… ここは伊能忠敬の墓がある事でも有名です。 ↑であり、これにて前項「諏訪神社」にもウッスラ繋がる(^。^)v さて、さっきの「大師堂」は、「観音堂」に向かって左にあったが、右に行くと、通りの右手に「鐘楼」と「毘沙門堂」が並んで立っている。↓

この「毘沙門堂」の脇に立って、「鐘楼」の方を向くと(「本堂」は左側となる)、通りを挟んで左に「鐘楼」、右に先ほどの「観音堂」が見えるが、この通りの右手に「伊能忠敬の墓」に行ける階段がある。↓

写真の通り、道標と案内板に囲まれているので、他のお墓とは識別しやすい。↑ 案内板の記述を、ほぼそのまま(太文字を入れ、漢数字を改めてます)↓

伊能忠敬は、漫画や小説は勿論、映画2本、テレビドラマ5本も映像化されてるようだが(その他、歴史番組、アニメ、舞台もあるっぽい)、私はNHK正月時代劇で橋爪功が主演してるのを見たきりだった。 「地元なんだから、いつか記念館とか行かなきゃなぁ」と言ってる内に日が過ぎていた。

映画の封切の頃ちょうどコロナで、上映はあまり評判にならなかったのが残念だが、前々からウッスラ感じていた事が、映画を通して、 「やっぱり伊能忠敬の熱烈ファンって人が地元に濃く居るよねっ!(≧▽≦)」 と確認できた事も小さくなかった(笑)。 この映画に中井貴一・草刈正雄の大河史上の超大物、松山ケンイチ、北川景子といった大河有名俳優に加え、橋爪功が又登場するキャスティングに、「伊能ファンって時代劇界に結構多いんじゃないか(^_^;)」という気もした。 そこは、この寺の森林階段のみならず、佐原の街並みが、江戸末期から昭和前期までの古い建物群をズラーッと、それはもうふんだんに軒を連ねて残され、これまたテレビ番組の撮影などに使われる事も大きいだろう。(そのうちこれも特集したい) また、佐原にとって、忠敬一人に限らず、伊能家の存在がまさに「開発神」「知恵神」に匹敵するからではないか。 かように実感したこの日であった。 <多田朝日森稲荷神社> お次は「多田朝日森稲荷神社」(地図)。 まずは又々駐車場から(パノラマ2枚)

↑ここにも鳥居があるにはあるが、恐らく正門は、この←左の道路沿いにある↓

「多田朝日森稲荷神社」は、小さい神社ながら、物凄い数の赤い鳥居の列、赤い幟が並んで迎えてくれ、さらに大小さまざまな大きさの白狐の像が、山ほど奉納されており、多くの参拝信者の信仰の篤さを知らされます。

寛延2年(1749)2月、遷座導師別当、八幡山光明院・44世法印・融範によって、村内字西の地に祀られた。 が、その後、村人の間で悪病が絶えず、困惑していた所、病人の枕許に「我は稲荷大明神なり。朝日の出ずる元の地に祀り替えてほしい」とのお告げがあった。 驚いた住民たちは導師に話し、嘉永7年(1854)春、遷座導師・八幡山光明院53世・法印照恭に依って、現在の地に遷座された。

と思ったら、一旦、民間道を挟んで……(パノラマ3枚ほぼ180度)

まず、創始の天慶年間(938〜947)については、「平将門の乱(天慶の乱)」の時代を、発足の時と重ねる神社は、千葉県でしばしば見るので、ここもその類なのかもしれない。 注目するのは、その更に先に、「朝廷の命によって、地域一帯が一夜にして焼き討ち」され、「住民が四散」してしまう事件で、正平6年(1351)とヤケにハッキリ特定されていて目をひく。

(同年の北朝年号は「観応2年」) だから南朝を指すと受け取るべきか、敵役とみなした伝承なので、北朝かもしれないが、上記の通り、南朝にせよ北朝にせよ、朝廷勢力が下総に及んだ形跡はない。 しかし、この「たわごと」で、これまでもしばしば話題に取り上げて来た通り、どういうわけか、平将門がらみと南朝がらみの伝承地が同じ場所に伝わるという傾向は、千葉・茨城あたりに、ちょくちょく見る事がある(^_^;)。。

この神社については、一つの手がかりとして、江戸時代に到って、神社を再興・遷座したり、遷座し直したりしたという「八幡山光明院」を検索すると、同じ香取市多田地区のお寺のようで、「平将門を弔うために多田満仲が建立した」という伝承があるらしい。 ……ちなみに、史実における満仲は、平将門を追討しに来た(が討つ前に将門の追討は終わっている)源経基の子である。(将門後裔を自称する千葉氏の主君、源頼朝の先祖でもある) 社殿の裏側にも何やら鳥居が……(パノラマ2枚)

「朝日森稲荷神社」は、明治23年(1890)2月、香取神宮の緒方斎主によって改築の儀式が行われ、昭和59年(1984)11月に、本殿新築のため奉賛会が結成されたが、翌60年(1985)5月、拝殿焼失。それでも12月、御遷座祭が行われ、信者一同の努力で再建は渉り総てを畢った事が、昭和61年(1986)9月付けで記されていた。

「權(権)」は、「權大納言」とか「權守」なんかの官位名でもよく見るよね(^^ゞ。 ↑の写真、右の方に見えてる鳥居は「天神社」で、さらに奥に参道と鳥居トンネルが続いている。 平成13年(2001)の案内板に、学業や学校制度の必要性と重要性を説いた長文があり、それがために、大宰府まで赴いて、冤罪によって貶められた菅原道真ゆかりの天神社を勧請したと思われる経緯がうかがい知れた。↓

一般的に稲荷と言えば、五穀豊穣や商売繁盛の神で、「お金が儲かりますように(^人^)」とお祈りする人が多いと思う。 対して、こちらの本殿の狛犬キツネ像に「日本一の眷属」とあるのみならず、奉納されてる狐像の多さといい、並ぶ鳥居の多さといい、さらに「權殿」「天神社」と、富貴のみならず、人の願いの出来る限り総てを叶えようとする意気込みに圧倒された。 武射神社〜多田朝日森稲荷神社は、前に買って車に積んでおいた寺社ガイド本に載ってた寺社を、二度に分けて巡ってみたのです(^_^;)ゞ パワースポットの載ってる本とか買っても、結局行かずじまいになってしまう事が多いので、日暮れも早くなる季節になって来ると、寺社参拝あたりが丁度良いのもあって、 たまにはこういうのもやってみようという事になりまして。 その後、翌年の今年(2025)も、引き続きこのガイド本を参考に、新規の寺社めぐりを実践した。 来年もレポ出来たらしようかな(´・ω・`)。 ■10月末〜11月半ば・東京都墨田区・千代田区・中央区 <突然東京①> 10月末〜11月半ば、亭主の仕事にくっついて、久々東京に二度、全部で3泊しました。 亭主が朝早いというのと、8月ごろから闇バイト強盗が頻発したためです。 強盗の手口が、留守宅ではなく、家屋に住人が居る所に押し入り、住人への暴行や緊縛によって、金やカードのありかや、カードの暗証番号などを聞き出すという、いたって狂暴なやり方なので、留守にしとく方がまだマシと思い(^_^;)。。<盗られる程の財産ありませんしw

東京に出て来るだけでも、コロナ後は正月の神田明神がほぼ初でしたし、夜の東京となると、もう何年ぶりでしょう(笑)。 東京から千葉に引っ越してきてから26年たちますからね(^_^;) もうすっかりお上りさんになってる自分を痛感します(笑)。

ようやく「新富橋」(地図)に到着(^_^A)(パノラマ3枚ほぼ180度)

↑この通りの向かいに↓

翌朝は亭主は出勤。宿は連泊なので私は居残り。 さらに翌日は、チェックアウトぎりぎりまで居て、後は駐車場に停めた車に戻って、車の中で亭主の戻るまで待機。

あ〜くだらん事言ってる間に①は終わった。続いて②に行こう(笑)。 あ、そうだ、その前に、①と②の間に、地元あたりで見た打ち上げ花火を♪ パ〜〜ン !ヒュルル〜ボン!パッ!バリバリッ!パンパーン!

夜、買い物に行った大型スーパーの屋上駐車場から見れた\(^O^)/<た〜まや〜♪ もうだいぶ秋だったけど、夏は危険な暑さだし、ゲリラ豪雨で開催見送りも増えたから、夏に無理にやるより、いっそ秋の方が良くない(^_^;)? <突然東京②> 今度こそ続けて②(^^ゞ やはり首都高7号線で荒川大橋(地図)を渡り……

この時の駐車場は、地上の民家だったんで、トイレのたびに遠いコンビニまで歩いて行かねばならなかった。。 「突然東京①」の時は、ビル地下駐車場だったので、トイレもコンビニも近く、傘も不要で便利だった。 しかし……。 今年(2025)、三重県の方で地下駐車場が短期間の大雨によって100%冠水、天井まで水没した報道を聞いて、「駐車場待機って命を失うリスクがあるんだな〜」と、先々の計画に見直しの必要性をしみじみ知った(^_^;)。 (喫茶店・公園・図書館などは感染リスクが高いので、事前に滞在が長時間に及ぶと判ってる場合はなるべく避けてる。一応、難病人なので(^_^;)。しかも貧乏のオマケつき:笑)

久々に東京の大都会で終日暮らしてみて思う所は、外国人、増えたなぁ、と(笑)。 ただそれも、街を歩く時、或いは安宿に仮寝を求める時、狭い都会で「袖触れ合うも」という程度の対人距離においてに過ぎない。 今年(2025)の都議選や参院選で、マスコミ提示の世論を飛びぬけて突出した、参政党のような、いわゆる「外国人排斥運動」のノリにまで達する程の脅威かと聞かれれば、「アイ・ドント・アンダースタンド┐(´д`)┌」と言うしかない。 ■12月・千葉県北西部・茨城県稲敷郡 <街のクリスマス・イルミネーション(#^.^#)> その後は、年の暮れに向けてバタバタする内に、あっという間にクリスマスとなりました(^_^;)。。 例によって、Xmasのイルミネーション巡りをやろうと思うが、一般のお宅もあるので、詳しい所在地は明かさない。 明らかに商業地および公的な場と判る場合のみ地図で示す。 (と言っても近頃は大抵、一般宅っぽくても、ピアノや英会話や児童塾の先生とか、飲食・美容・建築・保険・新聞・電気関係など、個人経営のお宅に限られてる感じもする(^_^;)) ここはどこかっつーと津田沼です多分

長年お世話になってた漢方薬局の薬剤師さんが、この年の秋、急逝された。 しばらくは、これまで通りの処方を助手さんが出して下さったが、遠からず閉店との事と、体調の変化や治療の行方によって処方は変わるものなので、早急に代わりを探さねばならなくなった。 しかしこれまで、人づての紹介とか、たまたま通った道で見つけたという、いわゆる「御縁」頼みだった。 が、今はそのような縁も無く、代わりにあるのがネットなんで、検索使いまくりで調べた結果、ネット上において漢方薬局は、船橋や津田沼あたりに集中してると思った。 それで津田沼にも下見に行ったり、店内に入って説明を聞いたりしていたのだ。

↑の紅葉道は、話の内容とは関係ない風景だが(^_^;)、これらの写真に混ざって、薬局の写真なんかもゾロゾロ出て来るので、秋が深まり冬になっても、なかなか薬局探しが定まらない内に、刻々と年末のあわただしい時が迫る間に見たなぁ、と思い出し……。

さて、改めてイルミ巡り再開。

車内から撮ったんで、窓ガラスに別のイルミネーションが写ってしまったが、寒いのと人通りが多くて、急いで通り過ぎないとならないので、窓開けもせずで(^_^;)ゞ (こういうの気を付けないと、ガラスや鏡に映る情報も近頃はヤバイんだよねー) これがガラスにも写ってた駅前の豪華なイルミ(地図)

後は街なかの夜景から(ノ゚∀゚)ノ⌒・*:.。. .。.:*・゜゚・*☆ プライベートが気になる部分には、ボカシがだいぶ入ってるが、ご勘弁(^人^;)

クリスマスのイルミネーションは、新規に見つける事もあるんですが、どちらかというと、年々やってるおウチが減る一方で、毎年見て回る定番コースがここ数年定着ぎみです。 これは同じおウチだけど、角度を変えても豪華絢爛(#^.^#)

が、その一方で、イベント会場ごと盛大に行われてる公園が今は旬のようで、ようテレビなんかで見るのは、「足利フラワーパーク」なんですが、「一度は行ってみたいよねっ(≧▽≦)」と夫婦で言いあいながら、まだ行けてません!

大トリはメルヘンと王者の風格そのものの二点!

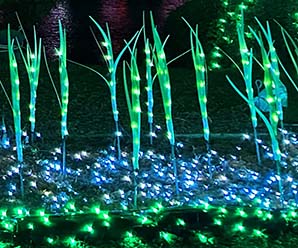

一番最後のなんか、窓のカーテンの結び方とか、どう見ても中で舞踏会やってるお屋敷の装いなんだが、ボカシをかけちゃったんで、華麗さが伝え切れないのが残念(>_<)。。 (大抵は窓もだいぶ暗いので、あまりボカシも目立たないんだけど) <かわちイルミネーションPart2@2024> 今年クリスマス直前に行ったのは、今回『近況その3』に入ってスグ言った、稲敷郡にある「かわち水と緑のふれあい公園」で行われる、「かわちイルミネーション」です\(^O^)/ ここホント凄いんですが、去年来た時には無かった屋台が、ズラーッと軒を並べてて、去年よりさらに盛大になってました! 地図。5月に特集したが、5月のは一昨年(2023)のだった。去年(2024)も又行った\(^O^)/ 4ヶ月前にやったばかりなので、今回は、前回とは違ってる所や、前回はやり足りてなかった所を特にとり上げたい。

なかなか巨大で、左の通り、車道からもよく目立っていた。

そして何よりも、「ご挨拶」でも述べた通り、前年には見なかった屋台がズラ〜〜〜〜ッと軒を連ねてて、とんでもなく圧巻だった! あまり良い写真が撮れてないので、その写真は出さないが、写真を撮ってはいて、多くの屋台やその幟が見えるので、一部だろうが列挙すると……、 ポテトフライ/イチゴ飴/チョコレート/焼き肉丼/チーズケーキとドッグ/からあげ/串団子/やきとり/とみやまやきそば/チップス/さつまいも/大判焼き/ホットドッグ/いか焼き/焼きそば/フルーツ飴/バナナチョコ/ピーナツ/ロングフランク/あゆの炭火塩焼き/コットンキャンディ。

白いハートの撮影スポットは、前の年もあったのかもしれないが、この時も一番混雑した人ごみの中にあったので、前の年にあったとしても撮れなかった可能性が……(^_^;)。 水橋の方は、5月のレポでは冬を先にやって、春・夏・秋と進んで、「あとは冬に戻るだけ」と言って終りにしたので、秋から冬へ(今回は冬から秋へ)の風景はカットしてしまった(^_^;)。。 この橋の上に、上の写真に見る通り、飛行機が飛んでる。

飛行機も、この前の年にあったかなと(^_^;)。。 あったらこれだけ高い所を飛んでるんだら、写真に撮れたと思うので、無かったんだと思う。 ちょっとこの橋を、入場ゲートとは逆の方角から見てみよう。 広い公園なので、橋の奥向こうもこんなに奥行きが(^^ゞ

この奥の空間は、屋台の食べ物を食べてる家族連れや恋人同志、同級生仲間っぽい人たちがいっぱい居た。 マスク外して食べてる所に、私が通りかかったら、「スイマセン!」と口を押えた高校生ぐらいの男子がいて、凄く良い印象を持った。 屋台が大盛況で(笑)、前年に比べても、かなり力を入れて、地域のXmasを盛り上げようとしてる熱気が感じられ、ヨソの土地ながら応援したくなった。

屋台業(的屋ともいう)の方々って、春の桜祭りはイイとして、夏祭りだの花火大会だのって、台風、雷、大雨、洪水など、天候不順になったり、暑すぎて外出控える人が出たりで、稼ぎが無い夏が今後増えるかもなんで、クリスマスイルミネーション広場をもっとやって、稼ぎ漏れを取り戻してもらうのも手かもしれませんよね┌(・。・)┘└(・。・)┐┌(・。・)┘<なるほど!

秋エリアが特徴的で、普通、秋と言えば紅葉を連想するし、ここにもそれっぽい電飾はあるんだが、強調してるのは稲の水田で、これが前年よりさらに際立ったように感じた。

この年も、右のおコメのキャラはいた(^^)。5月のレポでは龍神だけ出したが。 この12月に来てみて、改めて、ここ「かわち」の秋は、何を置いても稲の実りなんだな〜と学んだ。 今年(2025)は、去年から続く米騒動で大荒れの一年だったから尚更(>_<)。。

こんな風に、稲が徐々に成長し、穂をつけてゆく様子を、段階に分けて表現している。 これも去年は無かったか、気付かなかった違い。 2023年は、冬コーナーで稲穂は見なかった気がするが、この2024年は、さっきの如く、凍ったような真っ白な稲穂が冬エリアでも並んでた。 このように、前年より一層進化して、土地の特徴を表現しようと努力してるのかもしれない。

以上、前年に比べて詳細に記しましたので、このまま「たわごと」に移して、写真添付を施す手もあるな、と思っています(^^ゞ。 ↑と「ご挨拶」で述べた通り、3連載で「たわごと」版をやってみた。 これで最後と思うせいか、何だか今月のはリキが入って、ちょっと凝ってしまった気がする(笑)。 これにて連載を終わるが、「たわごと」は今後も続けられたら続けたいと思ってはいるので、先々の予定は立ってないが、最後は取り合えず、<つづく>で〆る事とする。 2025年09月29日 <つづく> |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|