2003年正月は、あちこちで話し散らした「松戸七福神巡り」から。

たまには地元の戦国史跡(高城氏菩提寺)も披露せねば(笑)。

|

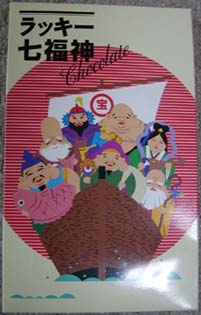

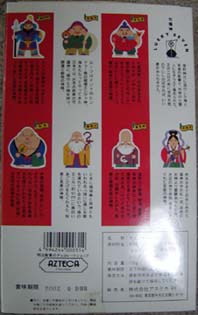

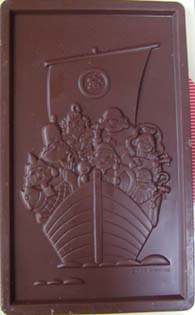

さてさて、レポートを飛ばした甲斐あって、年は明けて2003年(^^)。 ……そう、やっと去年に追い付いたわけだ(汗)。←今年は2004年 この年は、地元の初詣「松戸七福神巡り」から始まった(^^)。 前回のレポでも触れたごとく、この時の写真も破損はあったが、後半のはノートに入れっぱなしにしておいて救われた。 「松戸の写真なんかいつでも撮れる」と放っておいたせいだったり(爆)。運はどう転ぶかわからない。 「松戸七福神」との出会いは、14年ぶりに千葉県松戸市に帰って来たのが1998年の暮れ。すぐ翌1999年がやってきて、この正月に父に連れられて「二福神」だけ巡った。 父は、「寿老人と福禄寿のお寺が良いから、他のは廻らなくていい」と言うのだが(笑)、「そんなのアリかよ〜」と思ってた我々夫婦は、2001年の春に車を買ったものだから、明くる2002年の正月は喜び勇んで「七福神巡り」を決行。 元日と2日目は家でノンビリと過ごし(^^)、3日目ようやく「初詣♪」と立ち上がった。が、ここでよくよく両親に言われていた如く、なかなかに「松戸七福神巡り」は手ごわかった(汗)。 親に何を言われていたかと言うと、「場所が見付けにくい」「車が停められない」「けっこう広範囲」。 初日に3箇所、翌日に2箇所、3日目に1箇所、4日目にやっと最後の1箇所を周り、「わりとハードじゃん(^_^;)」と思い知ったのであった。 それでもその1年は大過なく過ごし、一年間、七福神のご朱印を見て暮らすのもなかなか良かったし、わりとほうぼうで「松戸七福神巡り」の話も聞いて貰ったし、この七福神巡りによって「あら(゚.゚)、こんな所にこんな史跡が?」と知った場所もあったので、この2003年は「カメラを持って行こう(^O^)」という事になり、こうしてレポが完成したわけである。 そのさらに1年と7ヶ月ぶりにね(汗)。。←今年は2004年 <松戸七福神巡り1、「大黒=宝蔵院」>

最初に着いたお寺が、下の「宝蔵院」。「大黒さん」のいるお寺である。「松戸」駅をさらにやや南に位置。

この門からお堂に行くまでに左手にあるのが……。

あと、ここの駐車場にいるワンちゃんの参拝客へのサービスが素晴らしく、何しろ人がやってくると前足でヒシッと抱きつくのである(笑)。 こういう興奮の仕方をする犬ってつい吠えたりするものなんだが、ここの犬は吠えない上に、イザ車に乗り込んで駐車場を去ろうとすると、運転ミスを誘わないようにサッと背中を向け、方向転換が終わって再び窓から見る段になると、おもむろにこっちを向いて尻尾フリフリを熱演してくれる。 サービスのみならずマナー&交通ルールともに満点犬。亭主、「イヌの鑑だ」と感心(爆)。 <寄り道1、松戸神社> この宝蔵院から次の善照寺に向かう途中に通るのが、この「松戸神社」。 位置的には「松戸」駅に限りなく近付いている。

ここは伝えによると、日本武尊(ヤマトタケル)が東征の折、常陸から武蔵を平定するために陣を布き、祠を祀った由緒によって起こったが、江戸期には「御獄社」とされていたのを、明治以降「松戸神社」と改めたそうで、本殿のご祭神はヤマトタケルで、裏手に富嶽など修験の祠が集められていた。

が、その分すごぉ〜く冷え込んでいたので、テキトーな靴を履いてた足はかじかんでしまい、下のようにかがり火で暖を取っていたら、ワラワラと人が集まって来た(笑)。

<松戸七福神巡り2、「布袋=善照寺」> 松戸神社よりさらに松戸駅に近寄って行くと、この「善照寺」がある。「布袋さん」のいるお寺。 親たちはどうもこのお寺の場所がわからなかった(か、車で入り込めなかったか)らしい。確かに駅に近付くにつれ、わりとゴチャゴチャした町並みになり、道路もいつも渋滞がちな感じがする。

<松戸七福神巡り3、「恵比寿=金蔵院」> 次は北上して「北松戸」「馬橋」「新松戸」を一気に超えて、旭町の「金蔵院」に向かう。 このお寺は、「新松戸」でクロスしてる武蔵野線を一駅西にいった「南流山」駅に近い。 着いた時は既に日が暮れかかり、小雪が散らついていた。

この日はだいぶ暗くなったので、この辺で家に帰って、オイシイオイシイお雑煮とおせち料理とお屠蘇っ(^O^)! という正月三昧を続行し、七福神巡りは翌日に持ち越すことにした♪ <寄り道2、広徳寺「高城氏の墓所」> さて翌日。やっぱりお昼ごろまでウダウダと寝正月を続行し(笑)、午後になってから出発。 七福神エリアも前日で一気に北まで来たので、今度はそのままを東方面に向かう。 武蔵野線の「南流山」から東に向かうと、上述の常磐線「北小金」に到達する。 このエリアは、ちょっとした史跡が並ぶルートで、まず松戸唯一の戦国武将、高城氏の城跡「大谷口歴史公園」があり、畝彫・障子掘といった、北条氏の同盟に相応しい貴重な遺構が現存。 さらに江戸期の「本土寺」という、松戸きっての「アジサイ寺」の名が高い。秋山夫人の墓がある。 秋山夫人は武田24将の秋山信友の甥、秋山虎泰の娘。見性院(穴山梅雪の未亡人で信玄の長女)の養女となり、家康の側室にあがって武田信吉を生んだ。 父の秋山虎泰の墓もあり、他に秋山修理という名も見られるが、これが高城氏の一族だとかいう文をこないだ他のサイトで見掛けた。 大谷口城と本土寺はわりとよく行くので、そのうちまた写真でも撮ったらレポートすっぺ(笑)。 で、この初詣の時は、日頃存在は知りつつそれまで行った事のなかった、「広徳寺」に寄ってみた。下の通り、高城氏の菩提寺との事である。

上左の写真も実は破損してた(コレ:笑)のだが、前に看板のありかを人に伝えるためメールにした事があったので、そこから無事に上の写真を救出(笑)。

左右をお墓に囲まれた参道を上ると、上の本堂に辿り着く。右の写真は近寄って家紋らしきデザインの窓を写した。 高城氏は千葉氏から出た原氏に属していたと言われ、その紋は九曜紋と言われているが、これは一体何の紋だろ(^^;)。 この本堂の手前から、墓所に続く道が左手にあり、その一帯はいかにも「特別な場所」という感じがした。

上の写真でわかる通り、墓所は寺内でも西に、ひときわこんもりと高く位置している。登るとその理由がわかる。

中央の歴代墓碑の字が小さいので書くと、

と彫り込まれている。 灯篭の示す「日」と「三日月」は、いかにも千葉氏の流れらしい感じがする。 そして「登ればわかる」と書いた、西の高台に位置するこの墓所の意味するものとは、私に言わせれば……、

現在でこそ背の高い建物に囲まれて滅多に見られなくなったが、この地域で晴れ空に遠く浮かぶ富士山を見るのは、私が子供の頃には決して珍しくはなかった。 それでも、遠目に見る富士の光景は清々しく、特に冬は、何か背筋をシャンとさせる美しさと威厳に満ちていた。 地平線まで何一つ遮る物がないこの広大な平野では、北斗七星も夜空を泳ぐ竜のように常に全身をあらわす。その一端に見える遠くの富士は、この辺りでは月や星が見えるのと大して変わらない。 戦国期の高城氏は「あの富士の方向に北条氏がいる」と憧れ、北条氏にならって城を作ったのかもしれないし、その墓を立てた人は、富士を西方浄土の道しるべに見立てたのかもしれない。 月も星も富士も曼荼羅図の仏のように小さく遠く、全てが蜃気楼のように神秘的に見える。 夜は千葉氏が月や星を祀り、夕暮れは富士を篤く信仰した人々の心が、この房総下総の空には映されているように思える。 さてさて、残りの「毘沙門」「弁財天」「寿老人」「福禄寿」巡りについては、また次回。 <つづく> 2004年08月12日 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|